Die Geschichte der Evangelischen Allianz in Österreich

Die Evangelische Allianz hat ihre Wurzeln in einer tiefen Sehnsucht nach gelebter Einheit unter Christinnen und Christen. Auch in Österreich reicht diese Bewegung weit zurück. Was als Impuls begann, das Trennende zu überwinden und das Gemeinsame in den Mittelpunkt zu stellen, hat sich über Jahrzehnte zu einem Netzwerk entwickelt, das heute Menschen, Kirchen und Organisationen im ganzen Land verbindet.

Auf dieser Seite werfen wir einen Blick zurück: auf wichtige Meilensteine und bewegende Momente, die die Evangelische Allianz Österreich zu dem gemacht haben, was sie heute ist – ein lebendiges Zeugnis dafür, dass Einheit möglich ist.

Die Geschichte der Evangelischen Allianz Österreich (EAÖ)

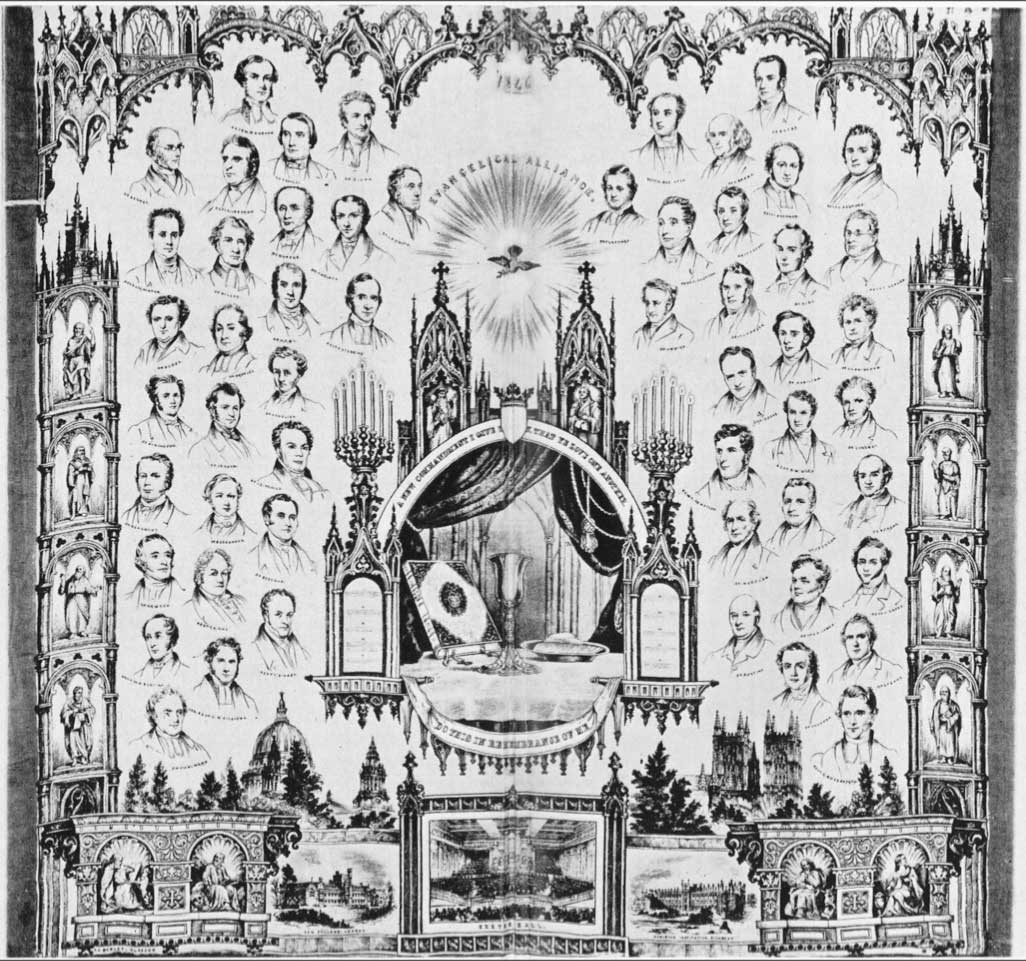

Nach mehreren Jahren der Vorbereitung war es soweit: Am 19. August 1846 trafen sich in London über neunhundert Teilnehmer aus aller Welt zur Gründungskonferenz der weltweiten Evangelischen Allianz (EA).

„Die Teilnehmer waren überwältigt vom Bewusstsein, an einem Wendepunkt in der Geschichte der Beziehung von Christen verschiedener Denominationen untereinander zu stehen. Viele von ihnen hatten seit Jahren oder Jahrzehnten für die Einheit der Christen gebetet und gearbeitet. Für sie war nun die große Stunde der Erhörung ihrer Gebete, der Erfüllung ihrer Wünsche gekommen. Es sei zwar nicht der erste Versuch, Christen zusammenzuführen. Manch einer hatte selbst lange in überdenominationellen Werken mitgearbeitet. (…) Aber zum ersten Mal sei hier eine Vereinigung zustande gekommen, welche nicht nur durch ein eng umrissenes Aktionsprogramm zusammengehalten werde, sondern deren Hauptzweck es sei, die unter wahren gläubigen Christen bestehende Einheit auch äußerlich darzustellen. Nun seien Wahrheit und Liebe zu einer glücklichen Vereinigung gekommen.“

Geprägt von der Erweckungsbewegung des 19. Jahrhunderts, die weite Teile Europas und Amerikas erfasste, litt man zunehmend unter der Zersplitterung der evangelischen Christenheit. Gleichzeitig lernten sich viele Leiter in den zahlreichen interkonfessionellen Missionswerken, Bibelgesellschaften, Traktatgesellschaften und Werken der Inneren Mission kennen und schätzen.

„Man stellte sich gemeinsame Arbeitsziele, arbeitete miteinander und verstand sich. Und man entdeckte, wie groß doch der gemeinsame Glaubensbesitz war bei denen, die ‚den Herrn Jesus Christus lieb hatten‘.“

So kam es schließlich nach mehreren Vorbereitungskonferenzen im August 1846 zur Gründung der EA als einer weltweiten Bewegung. Auch wenn es Einzelpersonen waren, die dort zusammenkamen und nicht Kirchen als solche, so standen viele der Teilnehmer in ihren jeweiligen Kirchen und Werken in leitenden Positionen und repräsentierten weite Teile der von der Erweckungsbewegung geprägten evangelischen Christenheit.

Auf der Gründungsversammlung in London wurde das Selbstverständnis der EA näher definiert: Die EA verstand und versteht sich als Brüderbund von Christen aus verschiedenen evangelischen Denominationen aus aller Welt. Gleichzeitig übernahmen die Teilnehmer folgende, von dem schottischen Presbyterianer Robert S. Candlish vorformulierten Beschlüsse, die zur Grundlage der Arbeit der Evangelischen Allianz weltweit wurden:

- Die in Christus vorgegebene Einheit der Christen sollte sichtbare Gestalt gewinnen.

- Eine gemeinsame Glaubensbasis wurde erarbeitet, die Lehraussagen über die Inspiration der Schrift, die Lehre vom Sündenfall und der Erlösungsbedürftigkeit des Menschen, über die Rechtfertigung allein aus Glauben, das Wirken des Heiligen Geistes in Bekehrung und Heiligung, über die Unsterblichkeit der Seele, die göttliche Einsetzung des Amtes sowie von Taufe und Abendmahl traf.

- Es sollte auf Formen des Unglaubens (diese sah man vor allem im Erstarken des Papsttums), auf christliche Erziehung und auf Sonntagsheiligung hingewiesen werden.

- Nationale Zweigvereine sollten gegründet werden.

In der Praxis zeigte sich das Wirken der EA in den ersten Jahrzehnten in folgenden Bereichen: Zum einen regte die EA zum gemeinsamen Gebet an. Von Anfang an rief sie in einer Januarwoche Christen in aller Welt zum gemeinsamen Gebet auf. Ruth Rouse und Stephen Neill schreiben:

„Zweifellos hat die Gebetswoche Christen in den verschiedenen Kirchen der ganzen Welt begreifen gelehrt, dass sie in Christus eins sind, und hat ihr Einheitsbewusstsein gestärkt. In manchem Schweizer Dorf zum Beispiel war dies die einzige Gelegenheit im Jahr, bei der Glieder der Staatskirche, der Freikirche, der Darbysten und anderer Sekten, obgleich sonst getrennt, ja bitter geschieden in bestimmten Fragen, sich klar wurden, dass sie dennoch in einem gemeinsamen Herrn eins waren.“

Neben der Mobilisation zum gemeinsamen Gebet prägte der internationale Charakter die EA stark. Die internationalen Konferenzen, die allein im 19. Jahrhundert zwischen 1848 und 1896 elfmal stattfanden, waren etwas Neues in der Kirchengeschichte und wurden oft an strategisch wichtigen Orten durchgeführt – etwa 1851 im Anschluss an die Weltausstellung in London oder 1873 nach Beendigung des Bürgerkrieges in New York. Sie boten den internationalen Teilnehmern die Möglichkeit persönlicher Beziehungen über nationale Grenzen hinweg und vermittelten gleichzeitig einen ausführlichen Überblick über die Lage des Christentums weltweit. Auch der Überblick über das religiöse Leben in vielen Ländern, der regelmäßig einen breiten Raum in den Publikationen der EA einnahm – hier sei an erster Stelle Evangelical Christendom erwähnt – verstärkte diesen internationalen Charakter.

Daneben spielte die Weltmission für die Allianz eine entscheidende Rolle; Rouse und Neill bezeichnen die EA als einen „wirksamen Anwalt der Mission“:

„Man kann den Dienst der Allianz für die Sache der Weltmission kaum übertreiben; so wurde zum Beispiel bei der Jahrestagung der britischen Allianz der Plan für die erste internationale Missionskonferenz im Jahre 1854 gefasst (…). Bei mehreren aufeinander folgenden Allianzkonferenzen wurden immer eine oder mehrere Sitzungen der Mission gewidmet. Gewöhnlich gehörte ein gründlicher Überblick über die Missionslage in der Welt dazu – der von Professor Christlieb aus Bonn bei der Baseler Konferenz von 1879 erstattete – nimmt 164 Seiten in dem Bericht ein und ist einfach ein Meisterstück.“

Als letztes sei hier das Anliegen und der Einsatz der EA für Religionsfreiheit genannt. Immer wieder wird in Evangelical Christendom über um ihres Glaubens willen unterdrückte Einzelpersonen und Kirchen berichtet, und immer wieder werden Petitionen bei Regierungen eingereicht bzw. um Audienzen zwecks Fürsprache bei der jeweiligen Regierung angesucht. So entsandte die EA im Jahre 1879 auch eine Delegation zum Habsburger Kaiser nach Wien, um sich gegen die Unterdrückung von Christen in der Donaumonarchie – und hier vor allem in Böhmen – einzusetzen.

Interessant ist, dass sich der Einsatz für Glaubensfreiheit nicht nur auf den Bereich des Protestantismus beschränkte, sondern die EA sich durchaus auch für die Rechte von römisch-katholischen Christen in Schweden oder Russland sowie für Anhänger der nestorianischen Kirche in der Türkei einsetzte.

Die Anfänge der Evangelischen Allianz in Österreich (1863–1900)

Schon im Jahr 1863 findet sich ein erster Bericht über die Durchführung einer Allianzgebetswoche durch eine evangelische Pfarrgemeinde im heutigen Burgenland. In Wien gibt es erste Hinweise auf eine Allianzarbeit für das Jahr 1869. Doch erst vier Jahre später kommt es während der Weltausstellung in Wien zu einem ersten belegten Allianztreffen – allerdings geht dieses nicht auf Initiative der Wiener, sondern der französischen Allianz zurück. Die österreichischen Vertreter, die an diesem Treffen teilnehmen, sind jedoch im Großen und Ganzen auch diejenigen, die in den Folgejahren in der Allianz engagiert sind.

Spätestens 1875 findet die Allianzgebetswoche offiziell zum ersten Mal in Wien statt und wird seitdem jährlich durchgeführt. Sie erfreut sich wachsender Beliebtheit und stößt auf zunehmend regen Zuspruch. Ab 1886 wird zu monatlichen Gebetsveranstaltungen eingeladen, über die uns jedoch keine näheren Berichte vorliegen.

Zu einer ernsten Krise in der Allianz entwickelt sich der dreijährige Ausschluss der Methodisten Anfang der 1890er Jahre; hier scheinen kirchenpolitische Fragestellungen eine Rolle gespielt zu haben.

Außerhalb Wiens finden wir vor allem aus Oberösterreich Berichte über die Allianzgebetswoche. Spätestens 1884 werden diese in den evangelischen Kirchen in Thening und Attersee und ab 1886 in Gallneukirchen und Weikersdorf durchgeführt. Träger der Allianzgebetswoche ist hier die erwecklich geprägte Pfarrerschaft.

Neben Wien bildet Graz den einzig anderen uns bekannten Ort, an dem sich schon im 19. Jahrhundert eine Evangelische Allianz formiert hat. Auch hier findet spätestens ab 1884 die Allianzgebetswoche statt, an der sich die evangelische Pfarrgemeinde und die Baptisten beteiligen.

Eines der Gründungsanliegen der EA – sich für Glaubensfreiheit einzusetzen – kommt auch den österreichischen Freikirchen zugute, die der EA nahe stehen. Zum einen hat hier die Allianzdeputation bei Kaiser Franz Joseph im Jahr 1879 geholfen – auch wenn diese vornehmlich Böhmen vor Augen hatte. Zum anderen sollten die Kontakte, die der Leiter der Bibelgesellschaft in Wien, Edward Millard, über die Britische EA auf diplomatischer Ebene pflegte, nicht unterschätzt werden.

Der Ausbau der Allianzarbeit in Österreich (1900–1945)

Die Allianzarbeit in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts ist geprägt vom Ausbau der im 19. Jahrhundert begonnenen Aktivitäten. Vor allem in Wien werden neue Akzente gesetzt. Längst ist es nicht mehr nur die Allianzgebetswoche, zu der sich die Allianzkreise versammeln. Über mehrere Jahrzehnte hinweg finden regelmäßig sowohl öffentlich zugängliche als auch monatliche Treffen statt, die ausschließlich für vollzeitliche Mitarbeiter aus den Wiener Allianzkreisen offen stehen.

Erste gemeinsame evangelistische Veranstaltungen werden durchgeführt, und auch die Kontakte zur Evangelischen Kirche A.B. verbessern sich – insbesondere durch das Mitwirken des evangelischen Pfarrers Monsky.

Unklar bleibt die offizielle Haltung der Wiener Evangelischen Allianz gegenüber der nationalsozialistischen Herrschaft. Zwar setzte man sich 1936 noch für das Schicksal der nach Wien emigrierten evangelischen Juden ein, dennoch wird der Anschluss Österreichs an Deutschland von einigen – wie Pfarrer Monsky – als „Segen Gottes“ begrüßt. Andere, wie der damalige Vorsitzende der Allianz und gleichzeitige Superintendent der Methodisten, Bargmann, sowie vor allem der Pastor der Baptistengemeinde, Köster, nehmen einen deutlich kritischeren Standpunkt ein.

Auch außerhalb Wiens bilden sich in dieser Zeit zwei feste Allianzkreise in Graz und Linz. Aus Graz liegt uns eine Reihe von Berichten über die Durchführung der Allianzgebetswoche vor. Darüber hinaus wird die Gebetswoche an weiteren Orten im ganzen Land durchgeführt, ohne dass es jedoch zur Bildung einer formellen Evangelischen Allianz kommt.

Ein weiteres Beispiel für die Allianzarbeit zwischen den Weltkriegen stellt die Bibelschule St. Andrä in Kärnten dar. Auch wenn der Ausbildungsschwerpunkt des Werkes auf der Zurüstung von Mitarbeitern für die missionarische Arbeit auf dem Balkan lag, engagierten sich dort zahlreiche allianzgesinnte Mitarbeiter aus dem Kärntner Raum. Gleichzeitig floss durch die missionarische Arbeit der Bibelschüler vor Ort Segen ins Land.

Die Neuausrichtung in der Allianzarbeit in Österreich (1945–1975)

Die ersten dreißig Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs sind geprägt von einem raschen Aufbau und Ausbau der Allianzarbeit in Österreich – vor allem in den verschiedenen Landeshauptstädten. Weiterhin bleibt das gemeinsame Gebet das zentrale Thema der Evangelischen Allianz.

Gleichzeitig entwickelt sich die Allianz mehr und mehr zu einer Plattform, auf der größere übergemeindliche Evangelisationen durchgeführt werden können. Diese erreichen vor allem in den 1950er- und 1960er-Jahren Tausende von Menschen in Österreich mit dem Evangelium.

Die Gründung freikirchlicher Gemeinden während dieser Jahrzehnte – auch in Bezirksstädten und im ländlichen Raum – ermöglicht vielerorts überhaupt erst eine wirkliche Allianzarbeit. So heißt es in einem Bericht vom Herbst 1974, dass es im Land 21 Allianzgruppen gibt und an 100 Orten die Gebetswoche durchgeführt wird.

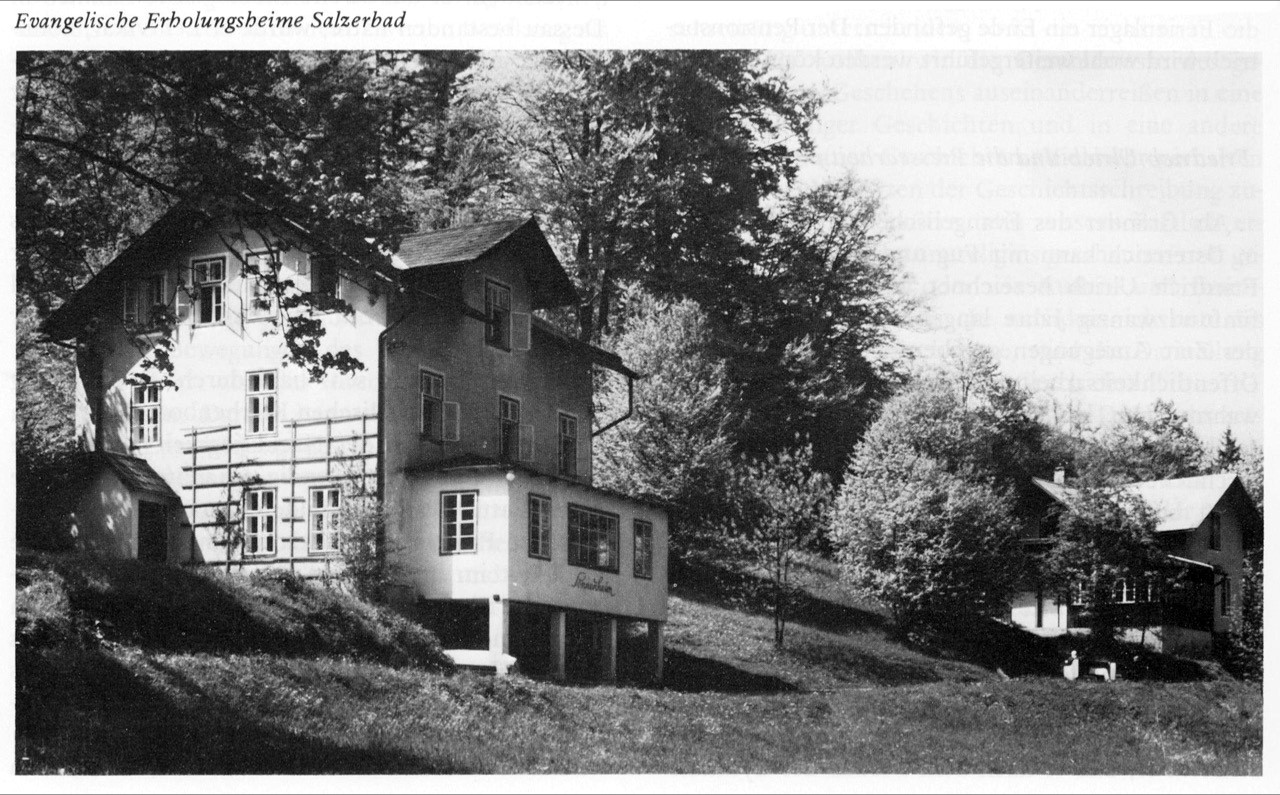

In diesem Zeitabschnitt bleibt es jedoch bei einer losen Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Allianzkreisen, die vor allem von der Initiative der Wiener Allianz abhängig ist. Die jährlichen Allianzkonferenzen in Salzerbad schaffen erste gemeinsame Plattformen. Doch es sollte bis Herbst 1975 dauern, bis sich aus den verschiedenen Allianzkreisen eine landesweite Österreichische Evangelische Allianz (ÖEA) formierte.

Auffallend in dieser Phase der Entwicklung ist die starke Beteiligung führender evangelischer Amtsträger in der Allianz, was sich nach 1975 zunehmend ändern sollte.

Die Österreichische Evangelische Allianz: Von der Gründung bis zur Krise (1975–1991)

Mit der offiziellen Gründung der Österreichischen Evangelischen Allianz (ÖEA) im Herbst 1975 beginnt eine neue Phase der Allianzgeschichte in Österreich. Nicht länger sind es nur einzelne lokale Allianzen, die sich der Allianzarbeit vor Ort widmen – vielmehr entsteht mit der ÖEA eine nationale Bewegung, die gesamtösterreichisch denkt und handelt.

So kann die ÖEA im evangelistischen Bereich den Anstoß zum „Missionarischen Jahr 1984“ geben. Gleichzeitig greift sie Themen auf, die landesweit von großer Relevanz sind, wie etwa das Verhältnis der Allianz zur Pfingstbewegung. Allerdings kann sie hier vorerst keine Klärung erreichen. Auch gelingt es in diesem Zeitabschnitt, die ÖEA vereinsmäßig zu konstituieren.

Ende der 1980er-Jahre gerät die ÖEA in eine Krise. Auf der einen Seite gibt es eine wachsende Distanzierung seitens der evangelischen Kirchenleitung von der Arbeit der Allianz. Gleichzeitig bildet sich auf freikirchlicher Seite die ARGEGÖ, und viele leitende Mitarbeiter der Freikirchen sehen sich allein aus Zeitgründen gezwungen, sich für eine der beiden Dachverbände zu entscheiden. Nicht wenige ziehen die ARGEGÖ der ÖEA vor.

Aufbruch zu neuer Relevanz (1991–1999)

Während der 1990er-Jahre gewinnt die Evangelische Allianz in Österreich neue Relevanz. Dies hängt zum einen mit dem tatkräftigen Engagement des 1991 zum Vorsitzenden der Österreichischen Evangelischen Allianz (ÖEA) gewählten Fritz Börner zusammen, der zahlreiche neue Impulse setzt.

Erstmals nimmt die ÖEA gegenüber der Regierung zu ethischen Fragen Stellung. Auch das ursprüngliche Anliegen – der Einsatz für Religionsfreiheit – wird durch zahlreiche Petitionen neu aufgegriffen.

Nach Jahren kontroverser Diskussion kann das Verhältnis zu charismatischen und pfingstlichen Gruppen 1996/1997 geklärt werden. Der ALLIANZ SPIEGEL wird zum führenden übergemeindlichen Informationsorgan in Österreich. Mit dem Einsatz für ausländische Mitarbeiter in der Visafrage übernimmt die Allianz eine wichtige Aufgabe gegenüber den Werken und Gemeindebünden.

Darüber hinaus gelingt es ihr, mit der Initiative „ostarrichi 96“ wichtige missionarische Impulse landesweit zu setzen.

Entwicklungen der Evangelischen Allianz Österreich von 2000 bis 2013

Wer die Entwicklung der Evangelischen Allianz Österreich zu Beginn des neuen Jahrtausends verfolgt, wird mehrere Beobachtungen machen können:

Zum einen schafft eine rechtlich notwendige Überarbeitung der Statuten die Grundlage, Werke, Gemeinden und Gemeinschaften in ein geklärtes Verhältnis als Partner der Evangelischen Allianz Österreich (EAÖ) zu führen. Bis Ende 2012 haben über 100 Einrichtungen von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht.

Auch das Verhältnis der regionalen und lokalen Allianzen konnte geklärt werden. Eine Reihe historisch gewachsener Allianzen hat sich zwischenzeitlich offiziell bei der EAÖ registrieren lassen. Zusätzlich entstehen neue Allianzen, etwa im Mostviertel, im Nordburgenland oder in Klagenfurt.

Die Jahre 2005 und 2006 bringen nach außen ein neues, zeitgemäßes und einheitliches Erscheinungsbild hervor. „Gemeinsam für Jesus“ wird fortan zum Claim der Evangelischen Allianz. Nach innen wird das Verständnis geschärft, was Evangelische Allianz meint und ausmacht – und findet Ausdruck im neu erstellten Papier „Das Selbstverständnis der EAÖ“.

Erstaunlich ist eine Entwicklung, die vor allem in den fünf Jahren vor 2013 an Dynamik gewonnen hat: Initiativen, Foren und Arbeitsgemeinschaften, die überkonfessionell und landesweit wirken wollen, haben den Anschluss an die EAÖ gesucht und gefunden. Sie stellen inzwischen eine zentrale Ausdrucksform des Allianzlebens dar.

Möglich wurde diese Entwicklung durch das unermüdliche Engagement des Generalsekretärs Christoph Grötzinger. Unterstützt von einer teilzeitlichen Bürokraft und seit 2013 zusätzlich von einer Mitarbeiterin für Medien- und Projektbetreuung, bewältigt er die Herausforderungen von Netzwerkpflege, Repräsentation, Verwaltung und Öffentlichkeitsarbeit – einschließlich der Redaktion des Allianzspiegels.

Wer das erste Jahrzehnt dieses Jahrhunderts zusammenfasst, erkennt, dass die Evangelische Allianz Österreich mehr und mehr zur Vernetzung von Christen im Land beiträgt. Durch ihr Selbstverständnis, ihre Partner, Foren und Arbeitsgemeinschaften entwickelt sie sich zur Plattform der evangelikalen Bewegung in Österreich.

Jüngste Entwicklungen

Generalsekretärwechsel (2022)

Am 28. September 2022 wurde im Rahmen eines Festgottesdienstes in Bad Goisern der langjährige Generalsekretär Christoph Grötzinger, der seit dem Jahr 2000 die Evangelische Allianz Österreich (EAÖ) maßgeblich geprägt hatte, in den Ruhestand verabschiedet. Mit einem symbolischen Staffelholz übergab er die Leitung an Oliver Stozek, der zuvor als Geschäftsführer des Gebetsnetzwerks „Wächterruf“ in Deutschland tätig war. Stozek betonte in seiner Antrittsrede: „Nur durch unsere Liebe untereinander wird die Welt Jesus Christus erkennen.“

Unter den rund 100 Gästen befanden sich Vertreterinnen und Vertreter verschiedener Konfessionen, darunter Bischof Manfred Scheuer (Katholische Kirche) und Pfarrer Martin Eickhoff (Evangelische Kirche). Die Übergabe markierte einen bedeutenden Schritt in der Weiterentwicklung der Allianz.

Übernahme des „Raums der Stille“ am Wiener Hauptbahnhof (2024)

Am 1. Oktober 2024 übernahm die Evangelische Allianz Österreich die Leitung des ökumenisch ausgerichteten „Raums der Stille“ im Wiener Hauptbahnhof. Zuvor war dieser zehn Jahre lang von der Erzdiözese Wien betreut worden. Die ÖBB hatte sich aktiv an die Allianz gewandt, da dort bereits Gebetsveranstaltungen stattfanden.

Der Raum bleibt ein multireligiöser Ort der Ruhe, des Gebets und der Begegnung – mit katholischen Eucharistiefeiern, interreligiösen Impulsen, Bibelverschenkung und ehrenamtlicher Mitarbeit. Die feierliche Übergabe wurde durch einen ökumenischen Gottesdienst begleitet, bei dem Weihbischof Franz Scharl, Generalsekretär Oliver Stozek und der neue Leiter vor Ort, Günter Körber, mitwirkten. Bestehende Formate wie Fürbitte und Gebetstreffen wurden beibehalten und durch neue Angebote wie 24/7-Gebetszeiten ergänzt.

Namensänderung (2025)

Im Mai 2025 beschloss die Ratsversammlung der Allianz in Wels, den Namen offiziell von „Österreichische Evangelische Allianz (ÖEA)“ zu „Evangelische Allianz Österreich (EAÖ)“ zu ändern. Diese Entscheidung wurde im Rahmen einer umfassenden Statutenreform getroffen, die auch eine Entbürokratisierung und Modernisierung der Vereinsstruktur beinhaltete.

Mit der neuen Bezeichnung möchte die Allianz ihre Zugehörigkeit zur europäischen und weltweiten Bewegung betonen und insbesondere Christen mit Migrationshintergrund sowie Gemeinden eine offenere Identifikation ermöglichen. Die Namensänderung fiel mit dem 50-jährigen Jubiläum des österreichischen Dachverbands zusammen und wurde begleitet von der Aufnahme neuer Ratsmitglieder und einer Umstrukturierung des Vorstands.